半月谈记者宋荣俊

“千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰……”11月14日晚,清华大学新清华学堂内回荡起西南联大校歌。在抗战胜利80周年暨“一二·九”运动90周年之际,音乐舞蹈史诗《西南联大》走进清华大学。

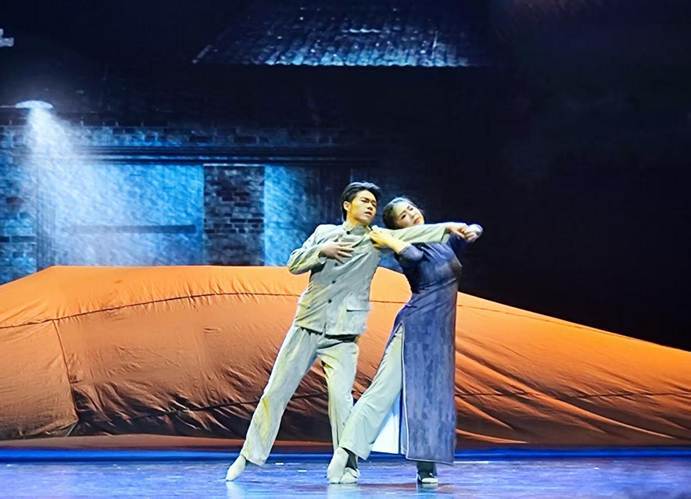

全剧共六幕,由云南师范大学师生倾情打造,分为序章《联大丰碑》、第一章《薪火南迁》、第二章《峥嵘岁月》、第三章《民主堡垒》、第四章《血脉流芳》及尾声《弦歌不辍》。在90分钟的时间里,这出别具匠心的剧目带领观众穿越风雨如磐的峥嵘岁月,感悟刚毅坚卓的西南联大精神。

波澜壮阔的家国颂歌

“你是中国人吗?你爱中国吗?你愿意中国好吗?”三声叩问拉开大幕。舞台上,西南联大纪念碑旁,当代师生穿越时空,将目光投向80多年前。

彼时山河破碎,不容学子安心埋头书卷。卢沟桥事变爆发,平津沦陷,北京大学、清华大学、南开大学被迫南迁,几经辗转,最终在昆明落脚,国立西南联合大学由此诞生。第一章《薪火南迁》篇章主要讲述三校师生不畏烽火硝烟、一路颠沛流离、坚持薪火相传的情景。

第二章《峥嵘岁月》,则再现联大师生在昆明苦中作乐、与云南各族人民相濡以沫的历史。这一边,闻一多赠给华罗庚印章,打趣几句;那一边,汪曾祺念叨起当地美食,一副老饕模样……

一阵警报声响起,舞台节奏忽然加快,将全场观众拉回紧张气氛中。

“去吧祖彦,我懂你。联大的课桌从来不是避风港。”面对投笔从戎的儿子,西南联大校务委员会主席兼清华大学校长的梅贻琦,虽有万分不舍,但仍鼓励孩子英勇向前。

抗战胜利,硝烟未散,昆明成了全国民主运动的重镇。第三章《民主堡垒》聚焦“一二·一”运动,反内战的西南联大同学们遭到国民党当局镇压,4人牺牲,舞台上奔放的舞蹈演绎愤怒的热血。

“正义是杀不完的,因为真理永远存在。”闻一多的演讲掷地有声,音乐铿锵有力。在红色灯光的照耀下,联大学子拽着铁链屹立舞台前,满面坚毅。

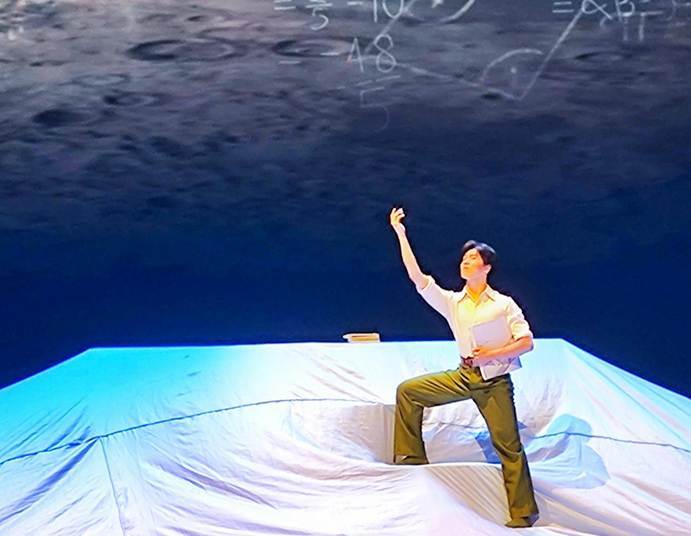

没有一个长夜无法逾越。新中国成立后,联大师生们继续在国家建设中发光发热。从这里,走出了2位诺贝尔奖获得者、5位国家最高科学技术奖获得者、170余位院士、100多位人文社科大师。第四章《血脉流芳》,以邓稼先、朱光亚、王希季、郭永怀等杰出人物为代表,讲述联大师生奋进国家建设的动人事迹。

“我是中国人,我爱中国,我希望中国繁荣富强。”节目尾声,全体演员向国家深情告白,现场掌声经久不息。

“看得我特别激动。”演出结束,闻一多曾孙女闻亭对演出高度赞赏,“舞台上有一盏灯,从战火纷飞至新中国成立,这盏明灯好似‘刚毅坚卓’的联大校训,一直照耀着我们前进。”

让历史生动起来

西南联大,这座临时大学存在了8年10个月,成为一座永不磨灭的丰碑。在“亡国灭种”的阴影之下,一群读书人以简陋的物质条件,守护了矜贵的文明火种,拓展了个人与国家的精神纵深。“向青年学子讲述这段经历,对我们而言,是一份从未放弃过的责任。”《西南联大》剧目总导演、云南师范大学教师沈建鑫接受半月谈记者采访时说。

如何将厚重的历史搬上舞台?

“演绎历史,首先要尊重历史。”《西南联大》副总导演、云南师范大学艺术学院副院长李晓琼介绍,剧团反复打磨剧本,走访多位昔日西南联大学生及专业的历史学家,共同为剧本把关,同时要求参演人员吃透人物,刻画历史真实面貌。

云南师范大学传媒学院讲师路琦,在该剧中饰演闻一多先生。怀着对历史的敬畏,他钻研了大量资料,深入揣摩人物的每一个眼神、每一句话语、每一个动作。那个在舞台上慷慨激昂的闻一多先生,深刻展现了特殊时代知识分子的担当与使命。

前三章专注还原历史,第四章则有更多创作空间。“我们一直在修改第四章节,和2023年首次公演相比,基本上重写重排。”沈建鑫告诉半月谈记者,最初第四章节以集体朗诵、跳舞的形式呈现群像风采,场面盛大恢弘。如今,从杰出人物的事迹、心理入手,以点带面,既表现他们忠心报国的精神,也刻画其内心的纠结、对家人的不舍。

“一些人会觉得现在的结尾不够慷慨激昂,但我们更倾向于在结尾处把节奏沉下去,用更深沉的力量打动观众。”沈建鑫说道。

刚毅坚卓:精神明灯照耀新征程

“云南师范大学作为西南联大在昆的唯一血脉,始终肩负着传承弘扬西南联大精神的历史使命。”云南师范大学党委书记张祖武认为,“该剧来清华大学演出,不仅是一次艺术交流之旅,更是一次精神传承之旅。”

西南联大精神是什么?云师大学生们不约而同说,是“刚毅坚卓”。

“刚毅”是危难中的不屈风骨,西南联大师生直面日军轰炸、物资匮乏的境地,以“宁为玉碎,不为瓦全”的刚毅,守护中华教育命脉。“坚卓”是困顿中的执着坚守,联大师生在煤油灯下钻研学问、探讨真理,创下了“茅屋出大师”的教育奇迹。

这四个字,既是西南联大校训,也是云南师范大学校训。饰演邓稼先的学生李昌荣,在表演中有许多高难度的舞蹈动作,也有觉得训练很难很痛苦的瞬间,这时他总会以“刚毅坚卓”勉励自己。饰演烈士潘琰的学生邱雨则表示,这四个字从入学开始,就印刻在了每一位云师大学子的心中,“大家还把这四个字制成了表情包,困难时相互加油鼓劲”。

面对国家危亡,西南联大精神彰显出鲜明的爱国底色。联大师生胸怀教育救国之志,摒弃空谈,将学术研究与民族命运紧密相连。西南联合大学纪念碑的背面,镌刻834位从军学生姓名。他们以自身专业所长,投身战场一线,服务抗战事业。留守校园的师生则以笔为刃,坚守精神阵地。

有了刚毅坚卓的精神风骨,就有了乐观向上的人生态度。“即使条件艰苦,联大师生们也能寻觅到生活趣味。”云南师范大学教师沈静提到,此次剧目专门设置了“泡茶馆”一节,集中展现西南联大师生在昆明期间的各种趣事。当汪曾祺又如数家珍说起汽锅鸡的做法时,现场观众也不免会心一笑。

西南联大精神已然成为中国教育史上的一盏明灯,照亮着当代青年学子心中的理想与信念。

该剧于11月15日晚还要在新清华学堂演出,以便更多的清华大学师生观赏剧目,致敬伟大抗战精神,致敬西南联大精神。清华大学校务委员会副主任史宗恺表示:“希望这段艺术之旅所承载的峥嵘历史与厚重精神,能够激励所有学生勇担时代使命、弘扬伟大抗战精神,刚毅坚卓、奋发有为,在中华民族伟大复兴的新征程中继续书写新的篇章。”