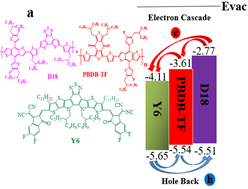

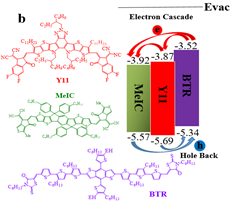

传统的二元聚合物光伏器件主要采用单一的给体材料(D)和受体(A)共混(D:A),制备器件的光敏层。我校物理与电子信息学院刘智勇课题组最近分别采用相似结构的给体和受体材料作为第三组分材料,制备两种结构的三元聚合物光伏器件(D1D2:A和D:A1A2两种结构),如图1a和b所示,取得系列成果。在该系列工作中,课题组根据二元光敏层薄膜的给体和受体材料的能级结构、三元材料的吸收光谱和材料的分子结构,选择相匹配的不同种类的给体和受体材料作为第三组分材料。在优化三元光敏层薄膜的可见光吸收的同时,提高器件的激子解离效率和载流子传输能力,进而提升光伏器件性能。该系列工作由5篇论文构成,分别发表在Organic Electronics (DOI: 10.1016/j.orgel.2021.106153和10.1016/j.orgel.2021.106082),Dyes and Pigments (DOI:10.1016/j.dyepig.2021.109424和10.1016/j.dyepig.2020.109111)和Solar Energy (DOI:10.1016/j.solener.2020.11.043)。论文第一作者刘智勇副教授是物理与电子信息学院今年引进的高层次人才,主要从事聚合物光伏器件的制备和机理研究工作,在国际著名刊物Journal of Materials Chemistry A、Journal of Materials Chemistry C、Nanoscale和Journal of Power Sources等国际期刊发表多篇论文。

图1.给体(a)和受体(b)作为第三组分材料的器件能级结构和分子结构图。

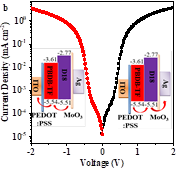

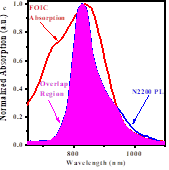

二元聚合物光伏器件,虽然具有结构简单和易于制备等优点。但是主流的给体和受体材料的吸收峰较窄,难以高效捕捉不同波段的可见光光子;同时两种混合材料的相分离尺度较大,导致激子解离效率较低;而且不利于光敏层薄膜内部的能量转移。刘智勇课题组主要通过调控第三组分材料的种类和浓度,分别优化三元光敏层薄膜对于可见光光子的捕捉(图2a);提高激子解离效率(图2b);提升薄膜内部材料之间的能量二次吸收(图2c)。

图2.三元薄膜的吸收光谱和太阳光光谱(a);混合给体材料的载流子传输(b)和混合受体材料的二次能量转移(c)。

课题组深入研究了三元光伏器件的界面形貌和相分离尺度,进而探讨三元光敏层薄膜的界面形貌和相分离尺度影响激子耦合和载流子传输的机理。研究发现,通过将不同结晶度和不同分子结构的材料与传统的二元主体光敏层薄膜共混,进而调控混合材料的浓度,在保证三元薄膜的成膜性的基础上,起到优化三元光敏层薄膜的界面形貌和相分离尺度的作用,进而平衡载流子的传输和降低电压损失。

该系列研究成果对于进一步探讨聚合物光伏器件的工作机理,优化激子动力学进程具有重要的意义。

物理与电子信息学院 供稿