深秋时节,一场关于教育、产业、文化的“校地结对帮扶”在德宏傣族景颇族自治州梁河县结出硕果。历经10年寒来暑往,云南师范大学(以下简称“云师大”)和梁河县的双向奔赴,在“葫芦丝之乡”的沃土上浇灌出了“教育领航、产业富民、文化铸魂”的灼灼繁花。

授人以渔 激活内生动力

梁河县第一中学(以下简称“梁河一中”)曾被誉为“边疆教育战线上的山茶花”,但在2015年前后的一段时期里却面临着教育教学质量一直徘徊不前的低谷。云师大的对口帮扶如一把钥匙,开启了梁河一中的教育蝶变之路。

长期以来,云师大采取送教下乡、全员轮训、教师置换、跟岗研修等方式,着力构建“师资培育+资源共享+公益辅导”三位一体教育帮扶模式。

新学期伊始,云南师范大学附属中学(以下简称“云师大附中”)教科室原主任王洁又来到了梁河一中开展送教,这一常态化工作在云师大附中教师队伍中已持续10年之久。

“办学资源硬件设施薄弱、生源差、教学依旧停留在旧方法……”这是王洁对彼时梁河一中教育处境的深刻印象。

云师大附中名师工作室老师到梁河一中开展培训(资料图)。新华网发(云南师范大学 供图)

如何破局?梁河一中校长寸永勐介绍:“云师大的帮扶十分注重学科建设和人才队伍建设。”

据悉,从2016年开始,梁河一中已先后派教师到云师大附中跟岗学习109批次,涉及教师218人次,通过省级名师工作室“孵化”骨干教师,引领培育本土学科带头人7名,成立了7个校级名师工作室。

2019年,“寸待忠数学名师工作室”“赵兴助化学名师工作室”在梁河一中首批成立。梁河一中化学教师赵兴助介绍,在跟岗学习的机制之下,云师大附中发挥引领作用,指导梁河一中教师从实际出发,依据教学进度、难度,制作符合学生情况的作业设置研究,促进了“教”与“研”的深度融合。

“赵兴助化学名师工作室”成立(资料图)。新华网发(云南师范大学 供图)

通过“师傅引领—教研共磨—个人反思”,梁河一中名师工作室逐步覆盖所有学科,各小组成员把跟岗所学转化为本土化实践,将成效体现在教学设计、课堂效果等方面。

教师教学理念与专业能力得到革新与突破后,梁河一中开始自主开展“教师大讲堂”、校级课赛、青年教师课堂诊断等活动,“授人以渔”的帮扶模式真正激活教师发展的内生动力。

梁河一中副校长寸待忠介绍,连续多年来,该校高考成绩由全州末尾迈入前列,县域高中教学质量得到明显提升。

10年来,在云师大教育帮扶下,梁河县师资队伍建设得到明显加强,生源流失现象得到扭转,薄弱学校办学条件基本改善,“家门口上好学”成为现实。

延伸“触角” 构建育人多范式

发挥高校优势,云师大将“育人”延伸到了村寨间。

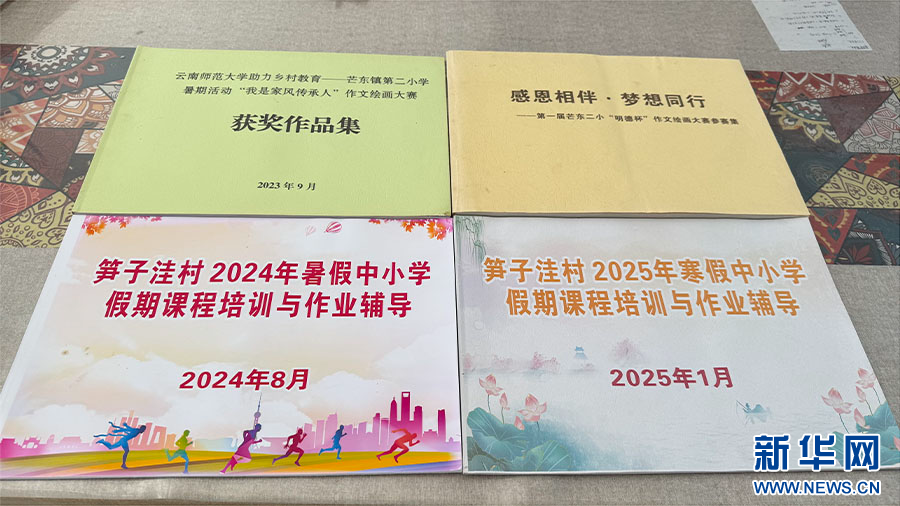

走进梁河县芒东镇笋子洼村委会“明德农村教育发展教研室”,一摞打印成册的资料引人注意,里面展示着笋子洼村及周边村寨部分中小学生的作文绘画作品等内容。

据了解,这些册子是该教研室积极探索和研发“三力四提升”村寨教育帮扶模式的具体体现。

作品集(9月25日摄)。新华网发(李娜 摄)

云师大党委组织部干部教育监督科科长、笋子洼村原驻村第一书记兼工作队队长苏斌介绍,笋子洼村外出打工人数较多、人员教育起点偏低,随之带来的是孩子家庭教育缺失,放假后学生学习“归零”等问题。因此2021年驻村工作队联合村党总支、乡贤、返乡大学生、社会爱心人士等,充分依托云师大教育资源,在村里建立了该教研室。

成立至今,教研室构建“党建引领+驻村工作队牵头+家庭参与”教育帮扶机制,为村里的中小学生、留守儿童等开展了7届“假期公益辅导”,惠及1400余人次。同时,在芒东镇第二小学开展“明德杯”作文绘画公益比赛,两届比赛参赛人数达760余人次,并形成了两部获奖作品集。

“我们的出发点是为了提升村寨教育综合素质,有力有序提升学生基础教育、乡风文明教育等工作。”苏斌介绍,多年来,“假期公益辅导”工作已形成常态,同时当地28名获得“西山助学圆梦行动”助学金的学生也加入公益队伍,反哺家乡教育。

在推动乡村文化振兴过程中,云师大派出的驻村工作队既注重农村教育的发展,也注重挖掘当地资源,实现乡村文化的传承和弘扬。

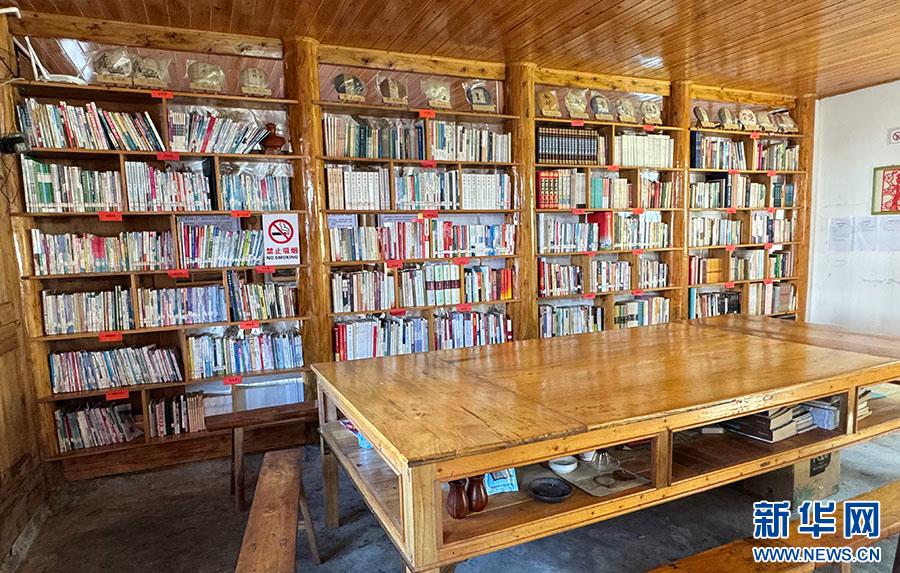

云岫书院一角(9月25日摄)。新华网发(李娜 摄)

在平山乡上河东村,云岫书院、中草药文化陈列馆、村史乡贤馆、界端古井泉文化景观等乡村文化设施综合体在驻村工作队的帮扶下建成,并依托上述文化设施成功开展了青少年美术公益辅导、读书心得分享、中医专家义诊等活动,取得了良好的社会效益。

杨江波发布的微信朋友圈截图。新华网发

2019年,初到上河东村的云师大艺术学院副院长、上河东村原驻村第一书记杨江波,在界端小学看到一幅《我心目中的图书室》的画,让他下定决心要建设一个属于孩子们的图书馆。于是,上河东村乡村美育馆在界端小学成立。

“传承美育理念,让美育走在前面”是该美育馆作为美育传播媒介的重要意义。杨江波不定期进行美术师资培训,并与昆明中小学校的师生共同举办书画作品展,以美育浸润学生。

上河东村乡村美育馆(9月25日摄)。新华网发(李娜 摄)

“在美育的熏陶下,学生们的行为习惯、精神面貌有了较大变化,视野变得更加开阔,科学素养得到不断提高。几年来,不仅仅是学生,村民们的整体素质也得到提升,乡村的社会风气也有较大改善,家长对于子女的教育越来越重视。”界端小学老师赵晓东说。

盘活资源 探索乡村振兴新路子

乡村要振兴,产业是核心。

近期,走进洒坞村肉牛养殖场,一头头肉牛壮实健康,正等待市场好价出栏。

洒坞村地处山区,人均耕地少、传统养殖规模小,该村党总支书记、村委会主任杨学杏坦言,多年来,他最大的困惑就在于村集体经济如何有序发展,而原来的驻村第一书记谢飞和他聊得最多的也是如何壮大村集体经济。在结合市场需求及村子实际考虑后,云师大协调资金200余万元在洒坞村建设了养殖场并购买肉牛,通过“村集体经济+农户”的模式带领当地村民发展肉牛养殖产业,带动20余户村民养牛,产生30余万元村集体经济收入。

洒坞村肉牛养殖场(9月25日摄)。新华网发(李娜 摄)

产业发展了,运输过程中的保鲜成了问题。云师大便利用科研优势投入40余万元在洒坞村建设田间光伏冷库,解决村民、周边企业农产品保鲜的问题。

结合笋子洼村林多地少、产业分散等问题,驻村工作队与笋子洼村党总支先后组织党员、村民代表多次研讨、实地调研,采取“村党总支+公司+技术+农户”的经营方式,按照“订单式”种植的方式,建设示范基地,发展种植桔梗、紫丹参、香椿等作物。

在平山乡,驻村工作队通过多方分析考虑,筛选出当地支持、适合发展的乡村主导产业畜牧业,争取农业项目资金270万元建设“酿酒+生猪养殖+沼气利用+有机茶叶种植”的循环生态经济示范园,并协助村民们解决资金、品种、病害、销路等问题。

在产业帮扶过程中,云师大驻村工作队把发展的重心放在盘活当地资源上,探索适应市场的新型优势产业、特色产业,让农民在原有土地资源的基础上,走出了一条发展质量更高、发展效益更好、发展结构更优的乡村振兴“新路子”。

10年帮扶,硕果累累。

未来,云师大还将持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接高质量发展的“大文章”,不断提升教育服务乡村振兴能力,做好乡村振兴答卷人,续写乡村振兴新篇章。(完)

原文链接:云南师范大学:十年帮扶路 一曲振兴歌 - 新华网客户端