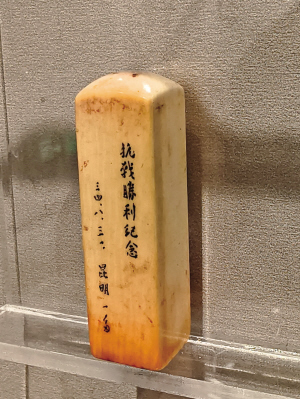

“抗战胜利纪念”印章

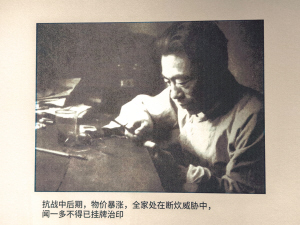

抗战中后期,物价暴涨,全家处在断炊威胁中,闻一多不得已挂牌治印(翻拍)本版图片

■都市时报全媒体记者 黄毅

西南联大原教室,是唯一留存下来的一间教室实物

■都市时报全媒体记者 杨理锐 黄毅 卢静

9月11日,“校馆·弦歌”媒体专题采访活动走进云南师范大学一二一校区西南联大旧址。活动由中共云南省委宣传部、省委教育工委组织,中央驻滇媒体和省、市主流媒体及近200名云南师范大学师生、志愿讲解员参加。

西南联大博物馆专职讲解员王馨表示,西南联大这段历史对当代青年仍具有深刻意义。“通过了解那一代人刚毅坚卓的精神与深厚的家国情怀,可以从中获得思想启发,汲取精神力量,勇担民族复兴之责。”

作为全国首批爱国主义教育示范基地、科学家精神教育基地和大思政课实践教学基地,西南联大旧址年均接待参观者超百万人次,2024年接待人数已达120余万人次。

旧址内完整保存了西南联大原教室、西南联合大学纪念碑、“一二·一”运动四烈士墓、闻一多与李公朴衣冠冢等14处历史遗存。博物馆现馆舍建筑面积5732平方米,展陈面积3722平方米,馆藏实物2000余件、历史图片5000余张、相关书籍及档案资料近万份,是全国关于西南联大和“一二·一”运动资料最丰富、最集中的展馆。

今年8月28日和9月3日分别推出的“中国是不可征服的——宋庆龄与中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争图片展”“西南联大与抗日战争专题展”,进一步丰富了展陈内容。

80多年前,北大、清华、南开师生怀揣“刚毅坚卓”的精神,徒步穿越湘黔滇,完成教育长征,将文明火种南迁云南。在滇八载,西南联大与国家民族生死与共,先后有1100余名学子投笔从戎、血洒疆场。尽管校舍简陋,却培育出2位诺贝尔奖得主、8位“两弹一星”元勋、5位国家最高科学技术奖获得者、9位党和国家领导人、175位院士及大批杰出科学家、教育家、政治家、文学家、艺术家。

抗战胜利后,西南联大完成战时使命,于1946年5月4日宣告解散。为答谢云南人民的支持,联大将师范学院留昆独立设置,更名为“国立昆明师范学院”,院址设于西南联大校本部原址,后发展为今天的云南师范大学。

如今,旧址中的一砖一瓦仍在无声诉说那段刚毅坚卓的历史。西南联大原教室,是唯一留存下来的一间教室实物,土坯墙、铁皮顶,下雨时雨声击打屋顶。有一次,经济学系的陈岱孙教授在讲课,雨实在太大,无奈,他只好在黑板上写下“停课赏雨”4个字。教室内,有西南联大师生使用过的桌椅两用座椅,被师生们亲切地称为“火腿椅”。现在的国立西南联大仿制门,是按照原联大校门1:1.5的比例恢复而成的文物景观,于2004年建成。旧址内,还象征性地复原了当年的学生宿舍,茅草顶、土坯墙。

※相关新闻

西南联大文物里的家国情怀

近日,“烽火弦歌”西南联大与抗日战争专题展,在云南师范大学一二一校区开展。展览集中展出了50余件西南联大博物馆馆藏精品文物,包括一批战火硝烟中的家书、印章与历史文献。这些鲜活的历史文物,见证着西南联大人“刚毅坚卓”的精神传承。

家书:

“烽火”传情

现场展出的西南联大学子家书,纸短情长,既有对亲人的牵挂,更有那个时代青年特有的家国情怀与精神风貌。

1944年,来自湖南的外国语文学系学生丁成志应征担任援华美军翻译官,临行前写下一封家书寄给母亲:“儿以为现在正是替国家出力的时候了,实不忍再在学校中苟安读书……这个时候再为自己的学业打算而不愿离校为国服务,儿认为是可耻的。”信中句句箴言,表明了他投身抗战的决心。除了家书,还有师生们的书信问候。

西南联大博物馆专职讲解员王齐介绍,这些书信之所以成为一代人的精神象征,是因为它们继承了“刚毅坚卓”的校训精神,体现了中国学子在艰难时刻的风骨与担当。

印章:

闻一多的抗战坚守

展览中还首次展出了一枚由闻一多先生亲手镌刻的“抗战胜利纪念”印章,极为珍贵。抗战期间,昆明物价飞涨,为维持家计,闻一多不惜售出珍藏书籍予清华图书馆,并赴昆华中学兼职授课。他曾在家书中坦言:“书籍衣物变卖殆尽,时常在断炊中度日。”生计无着之际,有好友提醒他去治印。闻一多思考再三,决定挂牌摆摊,刻章治印贴补家用,留下了“文字是战斗的武器,刻章刀是我挣钱养家的工具”铮铮之语。

尽管生活窘迫,闻一多刻印仍恪守气节,拒绝为国民党高官刻印。但当和平民主运动组织需要印章时,闻一多分文不取。

从1944年4月到1946年7月,闻一多仅在印谱上就留下了1400多方印。1945年8月15日,日本宣布无条件投降。8月31日,闻一多在为学生所刻印章边款上刻下“抗战胜利纪念昆明一多”字样,这枚印章由此成为重要的历史见证。

石碑:

834个不朽的名字

1946年,复员北返前,校方决定在原校址立碑纪念,该碑文正面为“国立西南联合大学纪念碑”,背面为“西南联合大学抗战以来从军学生题名”。正面碑文由西南联大文学院院长冯友兰撰写、中文系主任罗庸书丹、教授闻一多篆额,史称“三绝碑”。该石碑上有834个名字。据不完全统计,西南联大先后有1100多名师生报名参军,约占总人数的14%,即每100名同学中,就有14人投笔从戎,其中还有牺牲的年轻烈士。

黄维、缪弘、曾仪、吴若冲、朱谌……这些姓名下标注的“殉职”二字触目惊心。黄维,联大翻译官中最早殉职的烈士;缪弘,中美混合伞兵突击队的一员,牺牲时年仅19岁……

目前,这一碑文已分别被北京大学、南开大学、清华大学复制立于各校校园,成为传递西南联大精神的重要标志。

此次展览不仅是对历史的回望,更是一次深刻的精神洗礼。家书、印章、碑文共同拼合出烽火中屹立不倒的学术丰碑与一代人的信仰图腾——“刚毅坚卓”不仅是一校之训,更是一个民族在危难中迸发的精神光芒。

原文链接:

http://times.clzg.cn/html/2025-09/12/content_307568.htm