编者按:

时序启新篇,奋进新征程。2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年。为深入学习贯彻习近平总书记关于“十五五”规划编制工作的重要指示精神,全面总结宣传好学校“十四五”时期事业发展的成就与经验,特开设“十四五”高质量发展巡礼专栏,旨在系统回顾、全景展现“十四五”期间学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新与国际交流合作等方面的特色亮点与丰硕成果,进一步激励全体师生凝心聚力、携手并进,以更加昂扬的斗志共同谱写“十五五”学校高质量发展新篇章。

“十四五”以来,马克思主义学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和对学校思政课建设作出的重要指示精神,牢牢把握为党育人、为国育才的初心使命,坚持“马院姓马,在马言马”的鲜明导向和办学原则,紧紧围绕“政治建院、教学立院、科研兴院、人才强院、文化润院”的价值理念,以高质量党建引领高质量发展,在学科建设、思政课教学、师资队伍、人才培养、科学研究、社会服务等方面取得一系列标志性成果,奋力书写新时代马克思主义学院发展新篇章。

聚力:政治引领,把稳育人总方向

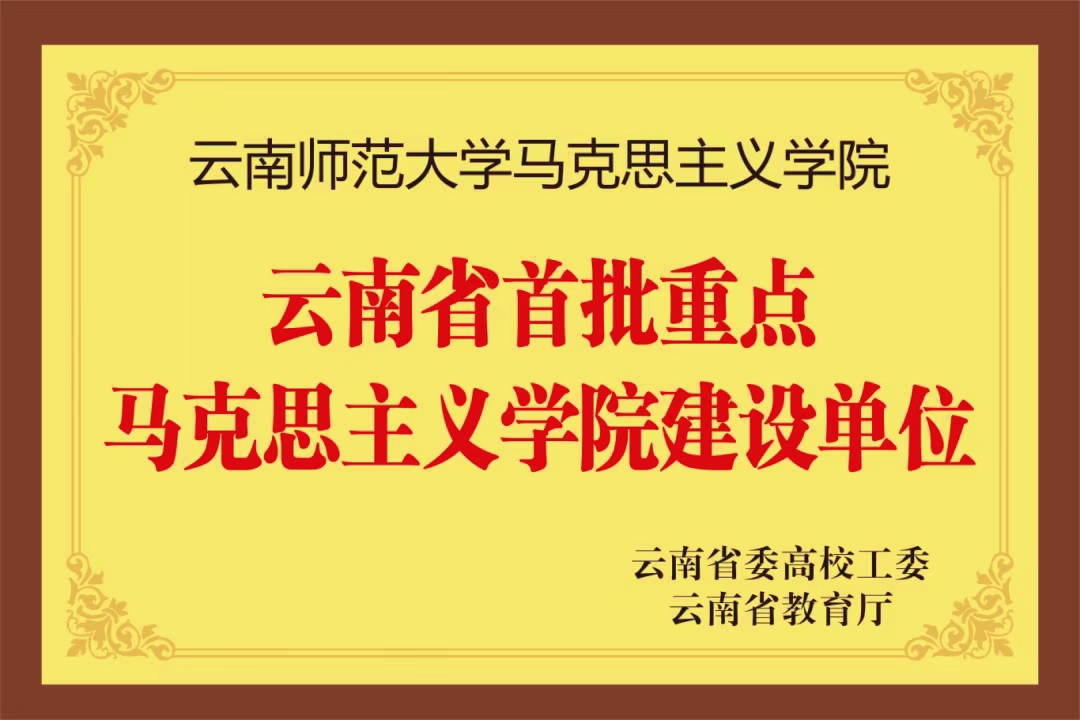

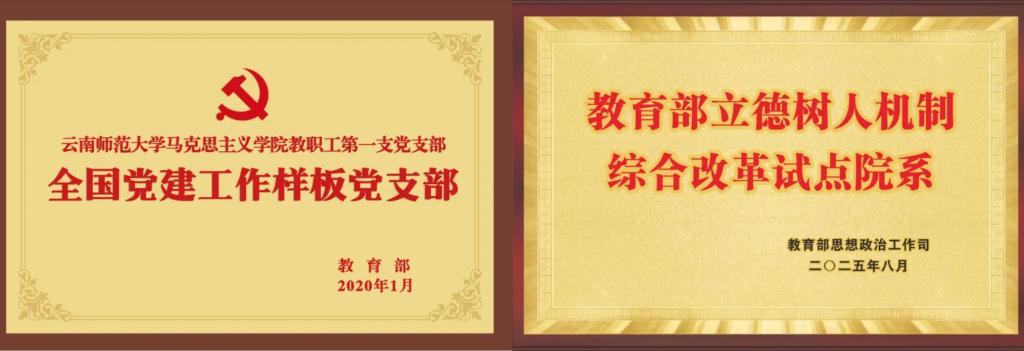

学院党委坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂,牢牢把握育人方向,擦亮育人底色。以“红心铸魂工程”为抓手,系统构建“一引领二融入三抓实四做强”党建引领模式,持续夯实思想政治根基。深入实施“对标争先”计划,扎实推进基层党建质量提升,优化党组织设置,推动师资队伍建设与党建骨干力量培养深度融合,设立党员先锋岗和攻关项目,常态化开展“四个一”红色主题活动(看一场红色电影、欣赏一幅(首)红色经典艺术作品、分享一个红色故事、读一篇马克思主义经典文献),探索形成“党建+团队建设+人才培养+学术研究”的复合型教师党支部建设新路径。严把党员发展质量,规范组织生活。探索党员发展“一学、二谈、三审、四育、五看、六评”质量管理体系。全面推行主题党日活动“七有”制度,新发展思政课教师党员6名。着力从党的建设引领教学科研正确方向、教学科研发展厚植党的建设底蕴双重维度,探索创新党的建设与专业、学科建设深度融合的长效机制,成立党史党建研究所,组织骨干力量承担云南省党的建设重点调研课题,推动党的建设与专业学科建设协同发展。深耕红色资源,打造育人品牌。充分挖掘西南联大红色资源,推进红色文化课程资源建设。持续举办“红色文化节”“红歌赛”“红色诗歌朗诵比赛”等活动,开设“红色大讲堂”,组织“红心筑梦∙立德树人”云端思政微课比赛,建设“红心向党”党员学习室,组建“青马研习社”红色宣讲团,连续四年组织学生党员赴云南扎西、中共一大旧址、井冈山等地开展“红心向党”大学生党员实践教育。精心培育“沿着总书记的足迹”红色研学品牌,形成“一体二维三结合”的工作模式。通过系统谋划和整体推进,学院党建育人成效取得开创性进展,学院获批教育部立德树人机制综合改革试点院系,1个党支部完成“全国党建工作样板支部”创建验收,2个党支部获评省委教育工委“一流党建示范党组织”。

固本:思政坚守,筑牢育人主渠道

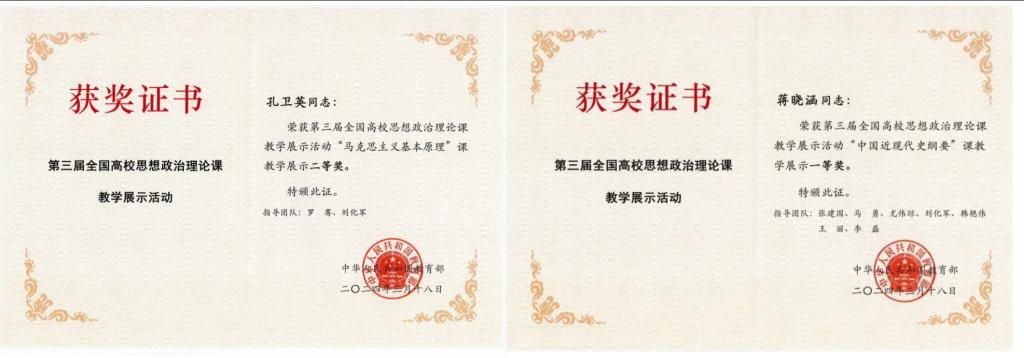

夯实教学根基,思政“金课”建设稳步提升。严格对标教育部要求,完善思政课“金课”建设标准。开足开好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”等核心课程,将铸牢中华民族共同体意识教育全面融入思政课教学。创新整合网络优质资源,推进思政课内涵式发展。着力建强师资队伍,持续选派教师参加国家级、省级培训,邀请清华大学、中国社科院等机构专家参与指导。常态化开展集体备课与教学评估,构建“备课-教学-实践-反思-提升”的闭环体系,促进教学能力持续提升。坚持守正创新,积极探索教学模式革新。组建“形势与政策”课程“一课多师”大团队,邀请文化名家、优秀校友、大国工匠、模范人物等参与,使课内和课外相互支撑、理论和实践相互印证;“四史”课程创新“思政课+艺术作品”的“双师联讲”,以艺术深化理论感悟。完善“以赛促教”机制,打造“一站式”磨课流程,组建名师指导专家库。积极构建“大思政课”格局,拓展育人场域。与西南联大博物馆等10余家单位签约建立实践基地,实现实践育人全覆盖。思政课改革示范效应显著。获省级教学成果奖一等奖1项、校级奖4项;“原理”“德法”课建成校级线上线下混合式、社会实践一流课程,4个教学案例获评省级优秀教案,多门课程启动知识图谱建设,以数字化提升教学互动与实效。2个实践基地入选教育部“大思政课”实践基地,2个项目入选高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目。教师获全国高校思政课教学展示一等奖1项、二等奖1项。积极探索大中小学思政课一体化理论与实践的创新发展,获批教育部“大中小学思政课一体化共同体建设”云南牵头单位。

提质:学科融合,增强育人引领力

立足马克思主义理论一级学科主体定位,持续优化学科发展格局,推动学科交叉融合取得新突破。构建以“学科带头人+骨干教师+后备人才”为支撑的梯队化学科队伍,依托跨学科研究平台与项目,主动对接哲学、历史学、政治学、民族学等相关学科,实现深度交叉融合。聚焦“中国式现代化”等重大理论与实践命题,组建跨学科联合攻关团队,逐步形成“马克思主义与生态文明”“党史党建与基层治理”等一批特色研究方向,学科辨识度与影响力不断提升。

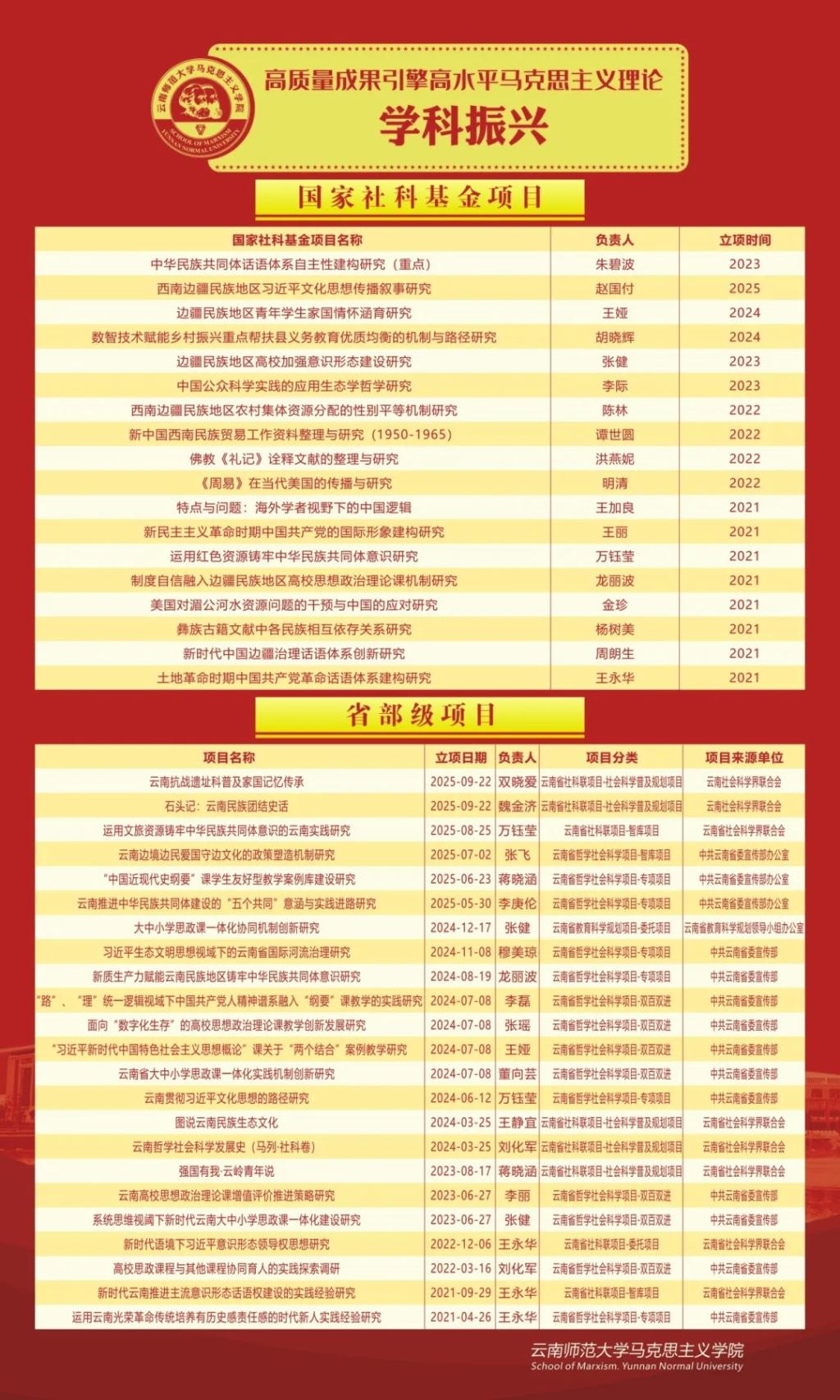

持续深化党史党建、地方党史等相关领域研究,逐步构建起“主干引领、多元互济”的学科布局,推动学科深度融合,营造协同共进的学科生态,显著增强学术核心竞争力和思想引领力。举办教育部高校思政课教指委“马克思主义基本原理”分教指委工作年会、大中小学思政课一体化建设教学研讨会等高水平学术会议11场。打造“博思论坛”“青马论坛”“湖畔学术沙龙”等系列化学术品牌,强化学科专业建设支撑。加强有组织科研,学科核心竞争力持续提升。新增教育部平台2个、省级哲社创新团队1个,成立铸牢中华民族共同体意识教育研究院。获批省级以上科研项目68项,包括国家社科基金重点项目1项、面上项目18项、教育部项目6项、省级项目43项。在《马克思主义与现实》等刊物上发表高质量学术论文80篇,在人民出版社等出版专著27部,其中B类15部;获省哲社科研成果奖3项。积极实施马克思主义理论学科振兴行动计划,推进马克思主义理论一级学科博士学位授权点培育建设与申报工作。

赋能:队伍建强,打造育人主力军

坚持以建设高素质专业化思政课教师队伍为核心目标,严格对标“六要”标准,通过“外引内培、铸魂强基”的系统工程,全面建强育人主力军,为学院高质量发展提供了坚实的人才支撑。柔性引进国家级人才1名,聘任知名高校二级教授担任学术院长,聘请国内顶尖高校的10余位专家学者为客座教授,提升了学术引领力。同时,加大优秀博士引进力度,并积极整合校内资源,率先在全省实现并稳定了1:350的思政课教师专任师生配比。通过持续优化引才策略,师资队伍的学缘结构、年龄结构和职称结构得到显著改善,为教学科研注入了强劲的新动能。

精心育才与机制创新协同,激发内生动力,创新实施“一人一策”的个性化培养方案,为教师职业发展开辟广阔空间。在培养过程中,注重铸魂强基,通过教师节表彰等活动选树育人典型,开展常态化师德师风教育,不断强化思政课教师队伍的政治本色和育人情怀。“十四五”期间,人才自主培养成效斐然:1人获评二级教授,10人晋升教授,20人晋升副教授,高级职称教师比例提升至64.5%,具有博士学位教师占比达到60.7%。一批中青年骨干脱颖而出,1人获聘教育部高等学校思想政治理论课教学指导委员会委员,26人入选云南“兴滇英才支持计划”,形成了结构合理、富有活力的师资梯队。

强基:特色发展,构建育人新范式

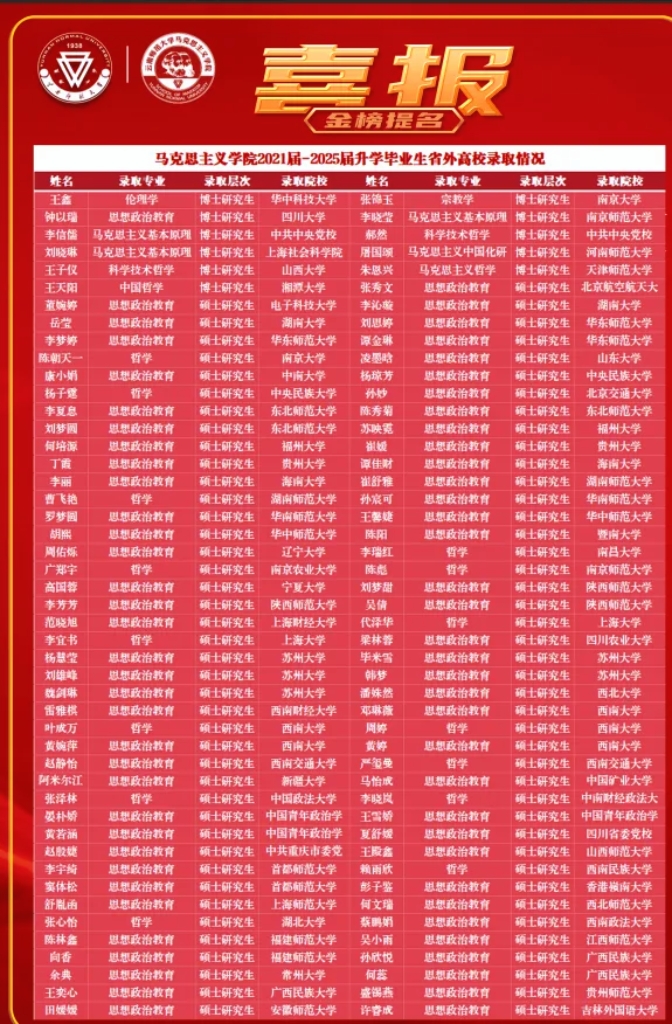

坚守“学生中心、产出导向、持续改进”的核心理念,将立德树人根本任务贯穿人才培养全链条,系统构建了特色鲜明、成效卓著的育人新范式,实现了本科生与研究生培养质量的协同并进与整体提升。在育人体系的顶层设计中,学院着力推动本硕贯通与资源共享,在本科生培养层面强化“双教联动”,精准对接云南基础教育发展需求,构建起“课程、实训、基地、保障”四位一体的全链条实践教学体系。通过深入实施“伴学成长”计划与“一生一策”个性化培养方案,并依托30余家稳固的教育实习实践基地,显著增强了学生的教学实践能力与职业认同感。同时,依托“平台助动”有效整合国家级、省部级平台资源,将“专业学习”与“能力拓展”深度融合,常态化邀请国内外知名专家开展讲座、组织高水平研学实践,打造了“课堂教学、实践教学、学术养成”三维协同的育人联合体,为师范生职前培养与职后发展奠定坚实基础。师范生培养质量持续提升,大学英语四级通过率稳定在95%,六级通过率达52%;在全国教学技能竞赛中屡创佳绩,共获国家级一等奖14项、二等奖10项、三等奖3项;毕业生考研率稳步增长,2025届考研升学率达26.20%,较上届提升5个百分点,展现出强劲的发展潜力。在研究生培养方面,学院以提升课堂教学实效为目标,通过集体备课、教学观摩、小组研讨与教研项目大力推动教学方法改革创新,依托期中教学检查、师生座谈会与期末学生评教加强教学质量监控,并通过编写《硕士学位论文写作指南》、新增论文中期检查与预答辩环节,举办研究生“青马论坛”等多维举措推进毕业论文质量提升,累计获评优秀硕士论文21篇。研究生培养成效显著,共获省部级以上奖励67项,其中包括4项创新创业大奖、44项行业竞赛奖和19项科研成果奖,2人获评“中国大学生自强之星”。

拓新:阵地升级,开辟育人新场域

学院聚焦阵地升级与育人实效,构建多元协同育人阵地体系,强化思政教育质效。物理阵地扩容提质,以“一站式”学生社区建设为核心,深化党建引领与文化美育,设立“党员示范寝室”,拓展自习室、活动区等功能空间,通过“星级寝室”评比推进文明寝室建设。打造具有学院特色的清廉文化长廊,串联校史廉洁资源、红色革命故事与中华廉洁美德,推动清廉理念入脑入心;数字阵地精准赋能,以微信公众号为宣传主阵地,开设“西南联大爱国主义云端思政课”“行走的思政课”等品牌栏目,整合理论学习、活动预告、榜样展示、反诈宣传等内容,让数字阵地成为联系引领青年的重要纽带;特色阵地深耕细作,擦亮“青马研习社”宣讲品牌,以“青春故事分享课”“云师青年说”等活动宣讲党的创新理论,累计开展宣讲300余场,覆盖5万余人次,团队事迹获人民网等主流媒体报道;实践阵地延伸拓展,整合校内外资源,每年组建师生团队开展返家乡、进社区等10余种主题社会实践活动,先后多次赴德宏州梁河县芒东镇开展“传承红色基因·助力乡村振兴”实践活动,完善“校地融合、双向赋能”育人新模式,推动实践阵地从基层服务向红色浸润、服务赋能拓展。各类阵地协同发力,以阵地拓新打破思政教育边界,为人才培养搭建起全方位、立体化育人新场域。